「プレゼン資料を作るのに時間がかかりすぎる…」

そんな悩みを抱えていませんか?

- 何から始めればいいか分からない

- スライドの構成が決まらない

- 話す内容がまとまらない

- 毎回似たような資料になってしまう

これらは、ビジネスパーソンや学生が共通して直面する“プレゼンあるある”です。

限られた時間の中で効率的に資料を仕上げるのは、誰にとっても大きな負担ですよね。

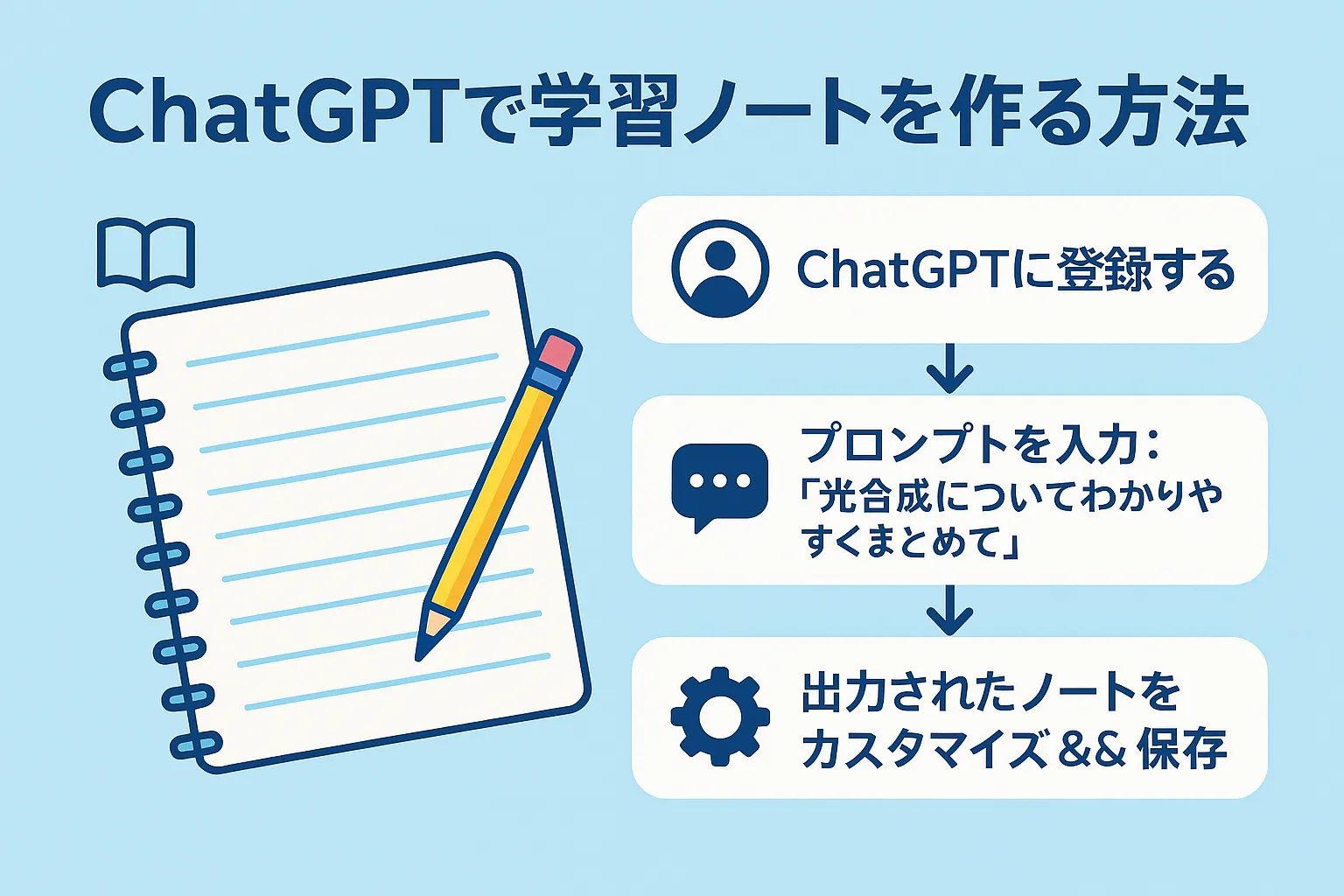

そんなときに役立つのがChatGPT。

AIの補助を受ければ、構成づくりや原稿作成にかかる時間を劇的に短縮できます。

しかも「アイデアの引き出し」としても優秀で、自分では思いつかない視点を提案してくれることも。

本記事では、初心者でもすぐに実践できる「ChatGPTを活用したプレゼン資料作成の裏技5選」を紹介します。

具体的なプロンプト例や注意点も盛り込んでいるので、すぐに試せますよ。

ChatGPTでプレゼン資料を作成するメリット

時間短縮が可能

従来、構成を考えるだけでも1時間以上かかることは珍しくありません。

ChatGPTを使えば、わずか5〜10分でたたき台が完成。

**「ゼロから考える負担」**を減らし、作業時間を大幅に短縮できます。

資料の質が安定する

ChatGPTは、指示次第で論理的かつわかりやすい文章を生成できます。

「初心者向けに」「専門家向けに」などの条件をつければ、相手に合わせた最適なトーンで原稿を作れるのが強みです。

アイデアの引き出しに最適

ChatGPTは新しい切り口を次々と提示してくれます。

「この視点は思いつかなかった!」という発見があり、マンネリ化したプレゼンの流れを刷新できます。

ChatGPTでプレゼンを補助する具体的な使い方5選

① テーマに合った構成を自動生成させる

「○○について5分間のプレゼンをしたい。導入・本論・結論の3部構成で構成案を作ってください」

👉 プレゼン初心者ほど“骨組み作り”で悩みがち。ChatGPTに任せれば、一瞬で大枠が完成します。

② スライドごとの原稿を提案してもらう

「スライド1:導入、スライド2:課題提起、スライド3:解決策、スライド4:まとめ。それぞれで話す内容の例文を作ってください」

👉 実際に話す言葉の雛形が得られるので、「何を話せばいいのか分からない」という不安が消えます。

③ 図解・ビジュアル化のヒントを得る

「○○という内容を伝えるスライドに合う図解やイラストのアイデアを3つ教えて」

👉 グラフ・フロー図・マトリクスなどの候補が提示され、伝わりやすいビジュアル化ができます。

④ 聞き手に刺さるキャッチコピーを提案

「ビジネスパーソン向けに○○を紹介するキャッチコピーを3つ考えて」

👉 スライドタイトルや冒頭に使えるフレーズが得られ、聴衆の注意を一気に引きつけられます。

⑤ プレゼンの締めの言葉を作ってもらう

「このプレゼンの締めにふさわしい、印象的な一言を3つ考えて」

👉 余韻の残るクロージングが簡単に作れるので、記憶に残るプレゼンが実現します。

ChatGPTをもっと効果的に使うコツと注意点

指示はできるだけ具体的に

「プレゼン構成を作って」では曖昧すぎます。

👉 目的・対象・時間・スタイルを具体的に伝えると、精度が格段に上がります。

出力内容は“自分の言葉”に置き換える

AIの文章をそのまま使うと、機械的で冷たい印象になりがちです。

👉 ChatGPTはたたき台として利用し、自分の体験や想いを加えて仕上げるのがおすすめです。

ファクトチェックは必ず行う

ChatGPTは便利ですが、事実誤認や古い情報を出すこともあります。

👉 特に数値や引用は自分で確認し、信頼性を担保しましょう。

まとめ

ChatGPTは、プレゼン資料作成の強力なアシスタントです。

- 構成の提案

- 原稿の下書き

- キャッチコピー

- クロージングの一言

これらをサポートしてくれるので、初心者でも短時間で質の高い資料を作れます。

「準備に時間がかかりすぎる」「アイデアが浮かばない」という人ほど、ぜひ一度試してみてください。

あなたのプレゼンは、もっとスムーズに、もっと伝わりやすくなるはずです。

FAQ

- ChatGPTで作ったプレゼンは著作権的に問題ない?

- 基本的に問題ありません。ただし引用文や画像が含まれる場合は出典を確認しましょう。

- 有料版(ChatGPT Plus)は必要ですか?

- 無料版でも十分に使えますが、処理速度や精度を求めるなら有料版も検討すると良いです。

- ChatGPTでスライドデザインも作れる?

- デザイン自体は難しいですが、構成や配置のアイデアは提案してくれます。

- プレゼンの練習にも使える?

- はい。模擬質問を生成して練習したり、話し方の改善アドバイスを求めることも可能です。

- ChatGPTの基本的な使い方がわからない場合は?

- 「ChatGPT 使い方 初心者」などで検索し、公式ガイドや入門記事を読むのがおすすめです。

コメント