Webサイトの表示速度を上げるために注目されているのが「WebP形式」です。

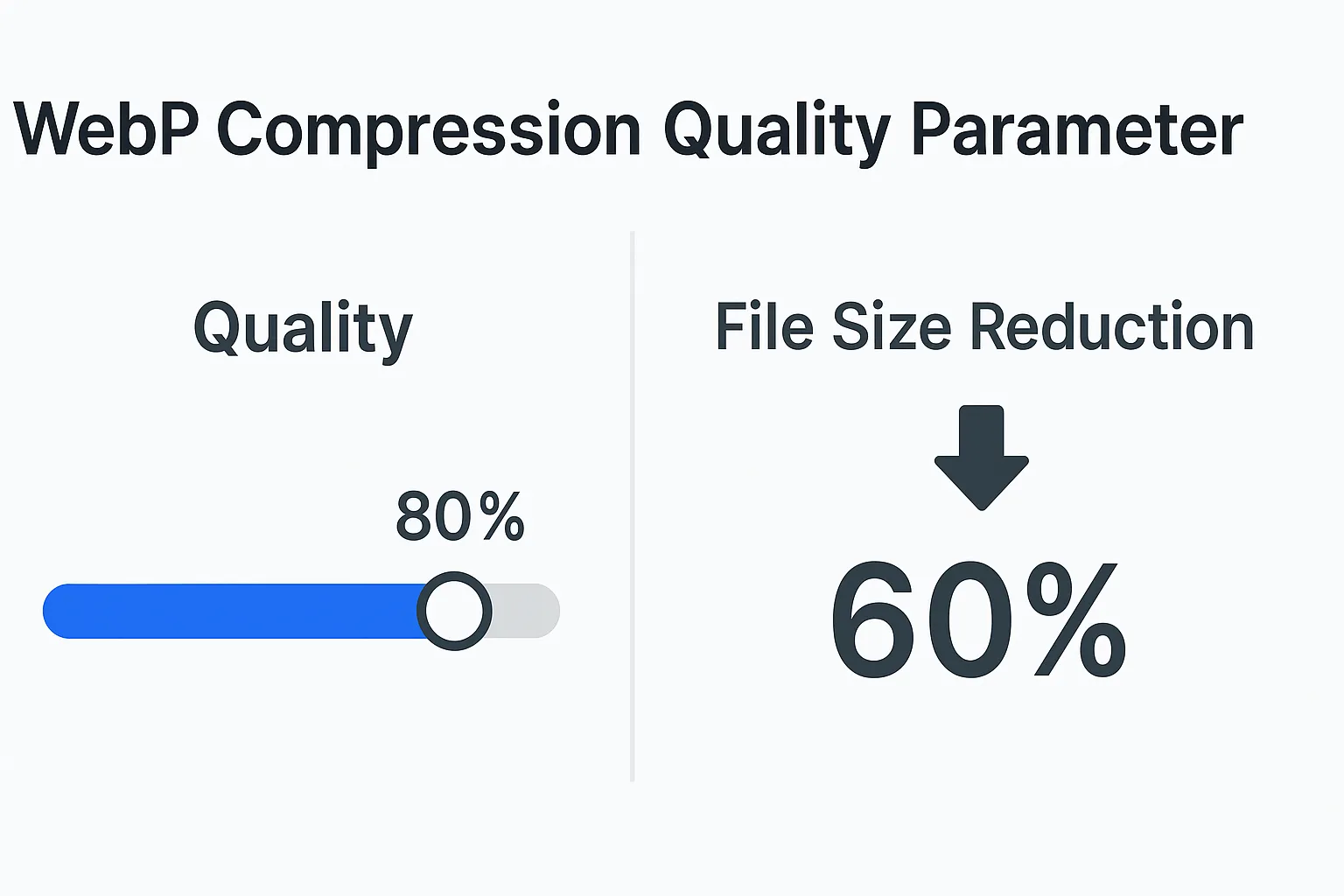

しかし、変換時に設定する「品質パラメーター(例:80%)」をどう理解すればいいのか迷う方も多いでしょう。

ここでは、WebPの品質設定とファイルサイズ削減の関係をわかりやすく整理し、ブラウザ上で試せる「WebP一括変換&比較ツール」の使い方を紹介します。

WebPの品質パラメーターは「画質の目安」

WebP画像を保存するときに設定する「品質パラメーター(例:80%)」は、人間の目にどのくらい画質を保つかを示す目安です。

そのため「80に設定したらサイズも80%削減される」といった単純な対応はありません。

実際には、写真の内容や元画像の状態によって、同じ品質値でも削減率が30%になったり60%になったりと大きく変わります。

サイズが変動する理由

- 画像の内容

細かい模様や文字が多い画像はサイズが下がりにくく、単色やボケが多い画像は小さくなりやすい。 - 元の形式や圧縮率

すでに圧縮されたJPEGより、非圧縮に近いPNGの方が削減率は高くなる傾向があります。 - 透過の有無

アルファチャンネル付きの画像はデータ量が増えるため、同じ設定でもサイズが大きめになりやすい。 - ブラウザの実装差

JavaScriptのcanvas.toBlob()で出力する場合、Chrome・Firefoxなどブラウザごとに挙動が微妙に異なります。

「品質基準」と「サイズ基準」の違い

- 品質基準(一般的な方式)

→ 画質の見た目を優先、サイズは結果的に変動する - サイズ基準(自動最適化方式)

→ 例:「100KB以下に収めたい」「元の30%以下にしたい」といったゴールを指定

→ 実際のサイズを確認しながら品質値を自動調整して再圧縮

後者は処理が少し重くなりますが、ブログやECサイトのように表示速度を重視するケースでは効果的です。

WebP変換ツールの使い方

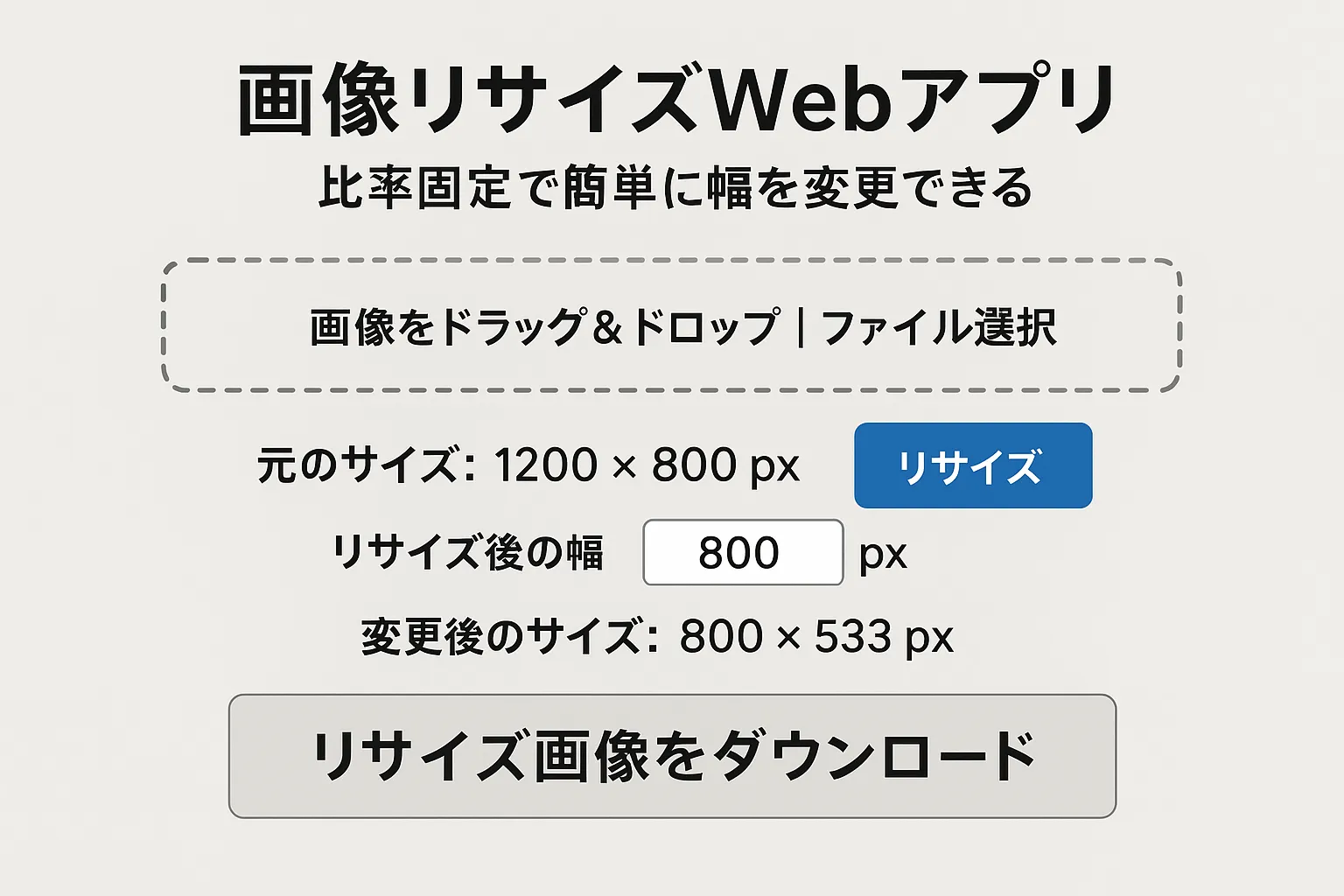

ここで紹介したツールは、ブラウザ上で簡単にWebP変換と比較ができます。

使い方はとてもシンプルです。

- 画像を読み込む

- 「画像をここにドロップ」と書かれたエリアにファイルをドラッグ&ドロップ

- またはクリックしてファイルを選択

- 品質スライダーを調整する

- 初期値は80%

- スライダーを左右に動かして品質(=画質の目安)を設定

- 変換とプレビューを確認

- 読み込むと自動でWebPに変換され、元画像と並べて比較できます

- 元のサイズとWebPのサイズ、削減率も表示

- ダウンロードする

- 「WebPとしてダウンロード」リンクをクリックすれば保存可能

まとめ

WebPの品質パラメーターは「画質のコントロール」であり、ファイルサイズ削減率の保証ではありません。

もし「見た目よりもサイズを優先したい」なら、自動最適化アルゴリズムを組み込むことで、目標の容量に近づけることが可能です。

ポイント

- 品質値はあくまで“目安”

- 実際の削減率は画像次第で変わる

- ツールを使えば比較しながら最適なバランスを探せる

- 自動最適化で「狙ったサイズ」に近づけられる

FAQ

- WebPの品質パラメーターとは何ですか?

- 画質の目安を数値で指定するもので、一般的には80%前後が推奨値です。ただし数値とファイルサイズの削減率は直接比例しません。

- 品質を80%に設定したらサイズも80%削減されますか?

- いいえ。画像の内容や元の形式によって削減率は大きく変わります。模様や文字が多い画像は圧縮効果が低く、単色やぼかしが多い画像は大幅に削減されやすいです。

- JPEGとPNGではどちらがWebP変換で小さくなりますか?

- 一般的に非圧縮に近いPNGの方が削減率は高くなります。すでに圧縮されたJPEGは効果が小さめです。

- 透過PNGをWebPに変換するとどうなりますか?

- 透過情報(アルファチャンネル)を保持したままWebPに変換可能ですが、その分データ量が増えるため、同じ品質設定でもサイズは大きめになります。

- ブラウザごとに変換結果は同じですか?

- 完全に同じではありません。canvas.toBlob() の実装差により、ChromeとFirefoxなどで若干サイズや画質が異なる場合があります。

- 品質基準とサイズ基準の違いは何ですか?

- 品質基準は「見た目の画質」を優先する方式で、サイズは結果的に変動します。サイズ基準は「100KB以下」「元の30%以下」といった目標に合わせて自動調整する方式です。

- このWebP変換ツールはどう使えばよいですか?

- 画像をドラッグ&ドロップし、品質スライダーで調整すると即座にWebPへ変換されます。元画像との比較や削減率を確認しながら、最適なバランスを探せます。

コメント